한국불교의 3대 성산

ⓛ 문수보살 ㅡ 평창 오대산

② 법기보살 ㅡ 고성 금강산

③ 지장보살 ㅡ 연천 보개산

3대 성산이 권위를 가지는 것은 고려 후기를 대표하는 유학자 민지閔漬(1248~1326)가 각각 기록을 남겨 그 시말을 밝히고 있기 때문이다. 불교가 국교이던 고려시대 최고 학자에 의해 찬술된 사적기의 신뢰도는 충분히 타당성을 가진다.

오대산

오대산은 설악산과 더불어 태백산맥에 속하는 고산준령으로 주봉인 비로봉(1,565.4m)을 중심으로 호령봉(虎嶺峰)·상왕봉(象王峰)·두로봉(頭老峰)·동대산(東臺山) 등의 고봉들이 솟아 있다.

명칭 유래산의 가운데에 있는 중대(中臺)를 비롯하여 북대·남대·동대·서대가 오목하게 원을 그리고 있고, 산세가 다섯 개의 연꽃잎에 싸인 연심(蓮心)과 같다 하여 오대산이라고 부른다

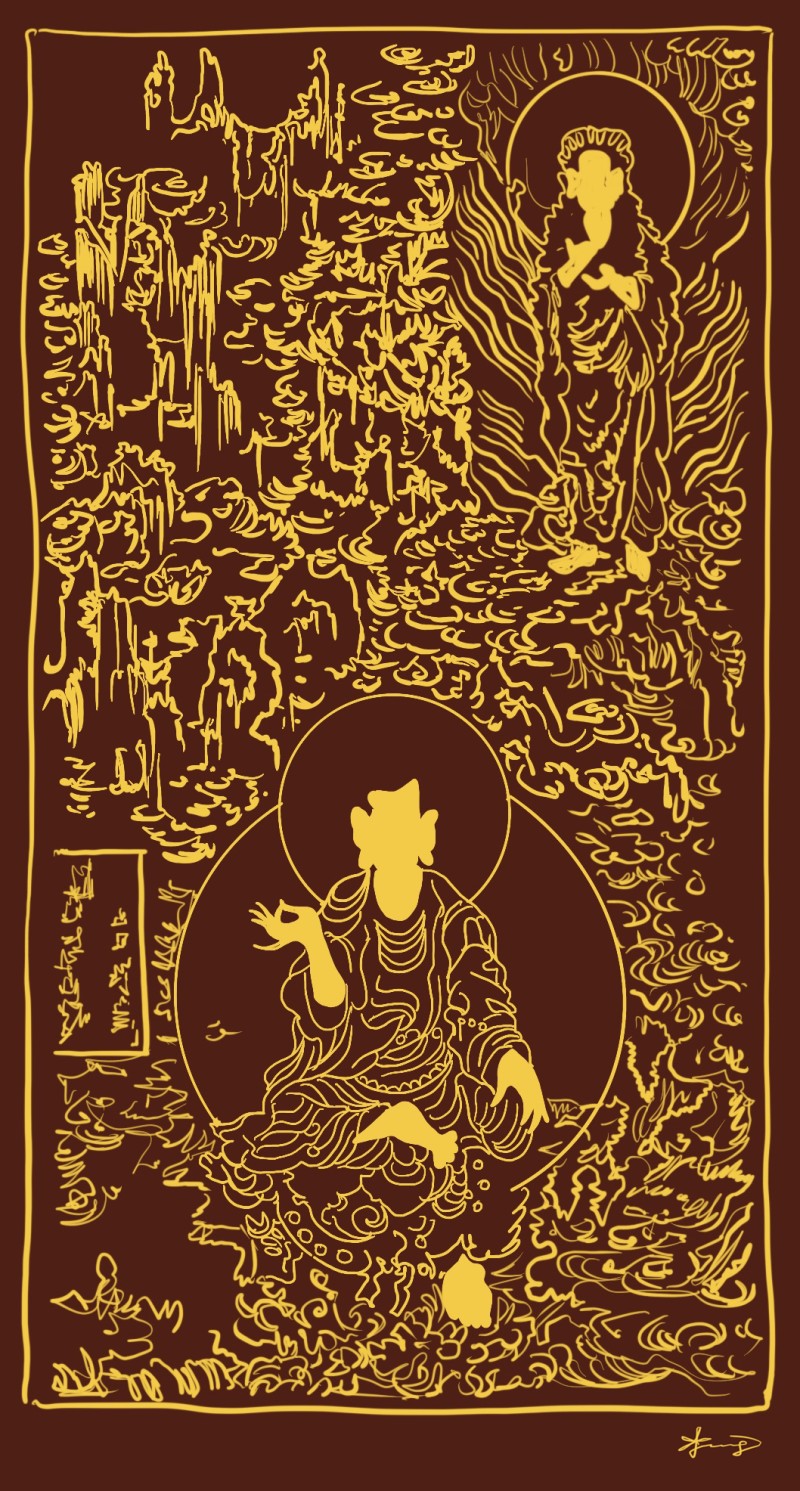

문수보살

불교에서 많은 복덕과 반야지혜를 상징하는 보살.

우리 나라에서는 이 보살에 대한 신앙이 삼국시대 이래 널리 전승되었다.

문수는 문수사리(文殊師利) 또는 문수시리(文殊尸利)의 준말로, 범어 원어는 만주슈리(Manjushri)이다.

‘만주’는 달다[甘], 묘하다, 훌륭하다는 뜻이고, ‘슈리’는 복덕(福德)이 많다, 길상(吉祥)하다는 뜻으로, 합하여 훌륭한 복덕을 지녔다는 뜻이 된다.

이 문수보살의 상주처(常住處)는 신라의 고승 자장(慈藏)이 문수보살을 만나기 위해서 기도를 드렸던 중국 산시성(山西省)청량산(淸凉山, 일명 五臺山)으로, 현재 1만 명의 보살과 함께 있다고도 한다.

우리 나라에서는 강원도의 오대산을 문수보살의 상주도량으로 믿고 신봉한다.

우리 나라의 문수신앙은 신라의 고승 자장에 의해서 정착되었다.

『화엄경』에 의하면 중국의 청량산을 문수보살의 상주처(常住處)라고 하였는데, 이 청량산에서 수행한 자장이 청량산의 태화지(太和池)에 있는 문수보살 석상 앞에서 7일 동안 기도하여 보살로부터 범어로 된 사구게(四句偈)를 받았다.

이어서 한 노승으로부터 범어 게송에 대한 해석을 듣고 부처님의 가사(袈裟)와 발우를 받았으며, 신라에 구층탑을 세워 나라를 편안하게 할 것을 부탁받았다.

이때 그 노승에게서 우리 나라의 오대산이 문수보살의 상주처라는 가르침을 받았다.

자장은 643년(선덕여왕 12) 귀국하여 황룡사에 구층탑을 세우고 오대산 중대(中臺)에 적멸보궁(寂滅寶宮)을 건립하여 오대산을 문수신앙의 중심 도량으로 만들었다.

그 뒤 강릉 수다사(水多寺), 태백산 석남원(石南院) 등지에서 문수보살과 관련된 이적들을 남겼다.

그리고 통일신라시대의 고승 보천은 오대산의 중대가 1만의 문수보살이 머무는 도량임을 강조하여, 이후 향화(香華)가 끊이지 않게 하였다. 특히, 조선 세조가 등창병으로 고생할 때 오대산 상원사(上院寺)에서 백일기도를 하고 문수동자의 감응을 받아 병이 낫게 된 뒤부터 문수신앙은 더욱 성행하게 되었다.

우리 나라의 대표적인 문수도량으로는 오대산을 비롯하여 춘천시 청평사(淸平寺)를 들 수 있으며, 이 밖에 삼각산 문수암, 김포 문수암, 평창시 문수사, 옥천군 문수사, 서산시 문수사, 구미시(선산) 문수사, 고성군 문수암, 울산시(울주) 문수암, 김제시 문수사, 익산시 문수사, 고창군 문수사 등이 있다.

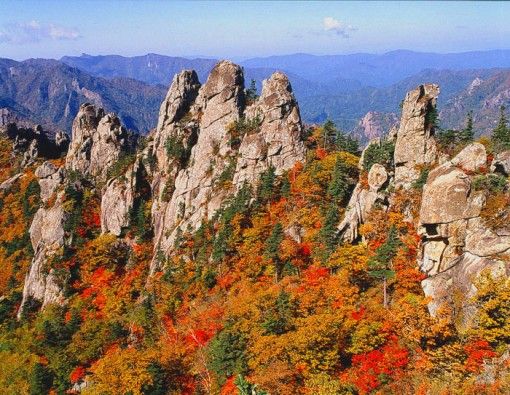

금강산

금강산은 강원도 회양군과 통천군·고성군에 걸쳐 있는 산이다. 최고봉인 비로봉(1,638m)을 중심으로 주위 면적이 약 160㎢에 이른다. ‘금강金剛’이라는 말은 불교의 『화엄경』에 “해동에 보살이 사는 금강산이 있다.”고 한 데서 유래했고, 영산으로 여겨져 수많은 불교유적이 조성되었다.

사람이 죽어서 지옥에 가지 않으려면 죽기 전에 한번은 올라야 한다는 민간신앙이 있을 정도로 빼어난 풍광을 자랑한다.

법기보살

우리 나라의 금강산에 있으면서 항상 설법하고 있다는 보살.

금강산이 법기보살의 주처(住處)였다는 믿음이 언제부터 이 땅에 이식되었는지는 분명하지 않다.

그러나 불교의 최고경전인 80권본 『화엄경』에는 금강산이 법기보살의 주처임을 밝히고 있다.

금강산에서 만 이천 명의 권속을 데리고 살며 《금강경》을 설법한다고 알려져 있으며, 여기에서 금강산 일만이천봉이라는 말이 나왔다.

법을 일으키는 보살이므로 법기보살(法起菩薩)이라고도 부른다. 경전에 의하면 그가 머무는 곳이 바다에 떠 있는 섬이라고도 해서 지달 또는 지달나라고도 한다.

그래서 금강산을 지달이라고도 불렀다.

지달 대신에 금강산으로 등장하는 불경은 당대에 편찬된 《화엄경》(전80권)이다. 제보살주처품 32권에 보살들이 머무는 곳 23곳을 소개하고 있는데, 금강산은 그 중 여섯번째로 등장한다.

여기에는 동해의 금강산으로 표현하여 경전 속의 금강산이 곧 우리나라의 금강산으로 여겼음을 추측할 수 있다.

법기보살에 대한 신앙은 8세기 전반에 의상(義湘)의 제자인 표훈(表訓) 등에 의해서 정립된 것으로 보여진다. 표훈은 법기보살이 상주하고 있다는 법기봉(法起峯)을 뒤로 하고 표훈사를 창건하였는데, 그 본당을 반야보전(般若寶殿)이라고 하고 법기보살의 장륙상(丈六像)을 주존불로 안치하였다.

특히 이 불상은 법당 정면에 모신 것이 아니라 동쪽을 향하여 안치시켰다. 이는 법기보살이 향하는 위치를 경에 준하여 배치한 것이다.

또, 법당의 이름을 반야보전이라 한 것은 법기보살이 항상 반야의 법문을 설법하고 있기 때문이다.

법기보살에 대한 신앙은 표훈사 뒤쪽 5리쯤에 있는 정양사(正陽寺)에서도 찾을 수 있다.

고려 태조가 이곳에 올라왔을 때 법기보살이 현신하여 석상(石上)에서 방광(放光)을 하였고, 이에 감격한 태조가 정양사를 창건하였다는 것이다.

이 절의 본전도 반야전이고 표훈사와 마찬가지로 법기보살을 주존으로 봉안하였다.

또 금강산 법기봉 밑에는 합장하고 고개를 숙인 모습의 자연석이 있다. 이것을 상제보살(常啼菩薩)이라 한다. 『화엄경』에서 법기보살을 좇아 7일 7야 동안을 간절히 기도하면서 반야의 법문을 듣는다는 보살이다.

또, 이 법기봉을 마주보는 곳에 혈망봉(穴望峯)이 있고, 그 상부에는 큰 구멍이 뚫려 하늘을 마주 대하는듯한 형상의 바위가 있다.

이를 여래의 대법안장(大法眼藏)이라고 부르는데, 법기보살이 중생을 위하여 이 법안을 따로이 갖추고서 광명을 나타내어 유연자(有緣者)로 하여금 묘각(妙覺)을 증득하게 한다는 것이다.

이와 같이 우리가 살고 있는 이 땅 가운데 금강산이라는 곳에 법기보살이 상주하고 있음을 설한 화엄경의 이야기는 신라인에게 있어서는 자부심이었다.

특히 신라에서는 불국토신앙(佛國土信仰)이 꽃피고 있었고, 그것을 화엄의 교리에 의해서 정착시키고자 하는 노력이 끊이지 않았다는 점을 상기할 때, 이 법기보살에 대한 신앙은 신라 불국토설에 크나큰 영향을 끼쳤던 것이다.

그러나 법기보살에 대한 신앙은 금강산이라는 지역적인 영역이 있었기 때문에 금강산 밖에까지 널리 전승되지 못하였고, 일반적이고 보편적인 신앙으로는 정착되지 못했다.

보개산

경기도 연천군과 포천시에 걸쳐 있는 산.

포천시에서는 지장산이라고 부른다.

높이 877m이다.

최고봉인 지장봉(地藏峰)의 모양이 큰 암봉으로 이루어져 있는데 마치 보개를 쓰고 있는 모습을 닮았다고 해서 보개산으로 부르게되었다.

정상에는 연천군에서 설치한 '고롱이'와 '미롱이'라는 정상석이 있다. 고려시대 궁예가 은거했다는 보개산성(보가산성)의 유적이 남아있다.

지장보살

육도(六道:

지옥·아귀·축생·수라·하늘·인간세상의 여섯 가지 세상)의 중생을 구원한다는 보살.

도리천(忉利天)에서 석가여래의 부촉을 받고 매일 아침 선정(禪定)에 들어 중생의 근기를 관찰하며, 석가여래가 입멸한 뒤부터 미륵불이 출현할 때까지 천상에서 지옥까지의 일체중생을 교화하는 대자대비의 보살이다.

지장보살에게는 다른 보살에게서 찾기 어려운 몇 가지의 특징이 있다.

첫째, 자신의 성불(成佛)을 포기한 보살이다.

둘째, 정한 업을 면하기 어렵다[定業難免]는 불교의 일반설이 지장보살에게는 적용되지 않는다. 셋째, 지장보살은 부처가 있지 않은 세상에서 모든 중생의 행복을 책임지는 보살이다.

이러한 지장보살의 자비 때문에 우리 나라에서는 일찍부터 지장보살에 대한 신앙이 성행하여 대표적인 불교신앙 중의 하나로 유포되었다.

특히, 지옥에 떨어질 것을 걱정하는 후손들에 의해서 지장보살은 널리 신봉되었다.

즉 현실의 죄나 고통을 없애 주는 보살로서는 관음보살이 으뜸인 데 비하여, 죽은 뒤의 육도윤회나 지옥에 떨어지는 고통을 구제해 주는 데는 지장보살이 으뜸인 것이다.

우리 나라에는 지장보살과 관계된 특별한 의식이 많이 전래되고 있다. 그 가운데에서도 특히 유명한 것은 매년 7월 24일에 거행되는 지장재(地藏齋)와 백중날에 개최되는 우란분회(盂蘭盆會)이다.

백중인 7월 15일은 참회의 날로서 과거·현재의 죽은 어버이를 위하여 시방의 부처와 승려들에게 온갖 음식을 공양하고 극락왕생을 기원하면 소원을 이룰 수 있다는 것이다.

이에 따라 관세음보살과 함께 지장보살은 인로왕보살(引路王菩薩)의 기능까지도 갖게 되었다.

지장보살은 그 신력(神力)과 자비와 지혜와 변재(辯才)가 불가사의한 보살이며, 모든 악업에서 해탈하게 하는 보살이며, 죽은 사람과 산 사람 모두를 이롭게 하는 보살이다. 따라서, 신라시대 이후로 이 신앙은 가장 일반적인 신앙으로 신봉되었고,

특히 죽은 사람을 위한 49재(齋) 때에는 절대적인 권능을 가지는 보살로 받들어지고 있다.

'나만의 인문학' 카테고리의 다른 글

| 세계에서 가장 높은 산 순위 10위 (0) | 2023.01.21 |

|---|---|

| 우리나라 현 지폐속의 그림 (0) | 2023.01.20 |

| 제2신속대응사단과 제1산악여단 (1) | 2023.01.08 |

| 한.중.일 술문화 (0) | 2023.01.08 |

| 한중일 젓가락, 숟가락과 식사예절 (1) | 2023.01.08 |