수저는 숟가락을 의미하는 ‘수분’과 젓가락을 의미하는 ‘저분’을 아울러 이르는 말로 시저(匙箸)라고도 한다. 수저는 숟가락의 높임말이기도 한데, 따라서 ‘수저와 젓가락’은 잘못된 표현입니다.

수저가 높임말이기 때문에 젓가락도 높임말로 써야하는데 젓가락의 높임말이 없기 때문입니다.

그래서 수저를 ‘숟가락과 젓가락’의 의미로 쓰입니다.

음식을 먹는 방식은 쌀의 차이

우리나라 쌀은 다른 두 나라에 비하면 쌀이 차지고 기름져 숟가락으로 뭉쳐서 입에 넣기가 쉽습니다.

그러나 중국의 쌀은 찰기가 적어 잘 뭉쳐지지 않았고 곡물이 부족했던 일본의 경우, 잡곡을 섞어 밥을 지으면 밥알이 따로 놀 때가 많았습니다. 그래서 그릇을 손에 들고 먹거나 입에 바로 떠밀어 넣는 방식으로 식생활습관이 발달했습니다.

이것은 그릇의 재질과 젓가락과 숟가락 사용의 차이로 발달했습니다.

한.중.일 젓가락

젓가락을 처음 발명한 건 중국으로 약 3천년 전으로 추정됩니다.

이것이 1,800여년 전에 한국으로, 1,500년 전에 일본으로 넘어간 것으로 보고 있습니다.

한중일의 식생활은 가깝고도 다르다고 볼 수 있습니다.

일단 젓가락부터 살펴보면 한중일중 유일하게 한국만 금속 젓가락을 씁니다.

그렇기 때문에 위생적이고 오래 쓸 수 있습니다.

재질이 금속이라 정확한 힘 전달이 가능해져서 젓가락으로 김치를 찢고 깻잎절임을 한장씩 떼기도 가능합니다.

김치같은 절임채소를 먹기 좋게 끝이 납작합니다.

도기나 칠기를 사용해온 일본과 달리 우리나라는 놋쇠 등 금속식기의 전통을 가지고 있기 때문에 자연스럽게 스테인리스 수저를 사용하게 되었다는 설명도 있습니다.

길이는 중국과 일본의 딱 중간 정도로, 모양은 대부분 편평형입니다.

중국은 면이나 기름으로 조리한 음식이 많아서 손을 복잡하게 놀려서 사용하기보다는 음식물이 미끄러지지 않는 것이 중요했습니다.

그래서 젓가락이 길고 두툼하지만, 음식물을 잘 붙들고 있는 대나무 젓가락이 발달하게 되었습니다.

중국의 젓가락은 원통형으로 길고 굵고 무거운 것이 많으며,

예전에는 주로 나무나 상아, 보석이나 귀금속 등으로 만들기도 했지만 최근에는 플라스틱 제품으로 많이 사용합니다.

육각형 젓가락이 재화를 부른다고 해서 선호한다고 합니다.

중국에서는 테이블에서 나란히 둘러앉아 요리를 먹는 것이 일반적입니다.

주로 먹는 음식이 튀김이나 기름진 음식등 부피가 큰게 많아

멀리까지 도달하기 위해 젓가락이 길어질 수밖에 없습니다.

젓가락 역시 굵고 튼튼한 젓가락이 사용됩니다.

먼 거리에 있는 음식을 집어먹기 위해 한중일 중 가장 길고 끝부분이 뭉툭한 젓가락을 사용한답니다.

일본은 독상에서 개인적으로

먹기 때문에 한.중과 비교해 젓가락이 가장 짧으며, 생선 가시등을 발라먹기 쉽게 짧고 끝이 뾰죽합니다.

일본은 섬이라는 지역적 특색 덕분에 생선을 주로 먹어서 젓가락의 끝이 뾰족하게 발달하였고, 주변에서 쉽게 구할 수 있는 일반 나무로 젓가락을 만들었습니다.

또한, 금속이 부족하고 해양성 기후라 녹이 잘 슬어서 금속으로 젓가락을 사용하지 않습니다.

일본의 젓가락은 한.중에 비해 짧은 것이 특징이며, 전체적으로 가늘고 특히 끝이 매우 가늘고 대부분 나무로 만듭니다.

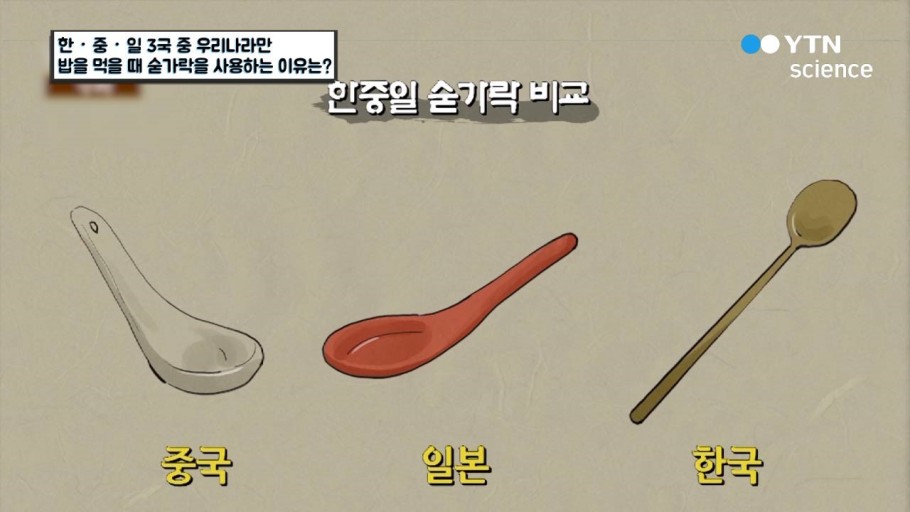

한.중.일 숟가락

숟가락은 약 5천년 전부터 사용되어 왔다고 하며 가장 기본적인 식사도구입니다.

한중일 3국중 숟가락 사용은 한국이 다른 나라들과 매우 다릅니다.

한국은 유독 숟가락을 적극적으로 사용해 젓가락을 보조합니다.

우리나라의 경우 숟가락은

밥이나 국을 떠먹기 위해,

젓가락은 반찬을 집어 먹는 데 사용합니다

밥을 먹을 때도 숟가락을 이용하기 때문에 지금의 얇고 동그런 모양으로 발전되었습니다.

나뭇잎처럼 생겼다 하여 ‘잎사시’라고도 하는 우리나라 숟가락은 약간 우묵하게 들어간 타원형에 자루가 달려 있는 형태를 띠고 있습니다.

특히 한국은 탕류나 국류가 많아 숟가락을 적극적으로 사용하게 되었습니다.

중국은 국을 먹을 때나 음식을 덜어 먹을 때만 탕츠(숟가락)을 이용하는데,

중국 숟가락은 한국보다 더 우묵하고 넓으며 원형에 가깝고 음식을 뜨는 부분과 자루의 구분이 명확하지 않습니다.

튀김이나 기름 요리가 많아 숟가락으로 떠먹기 불편하고 차 문화가 발전하면서 국물 요리가 점차 줄면서 숟가락의 사용이 줄어든 것으로 보고 있습니다.

일본은 국을 먹을 때도 그대로 들어 직접 마십니다.

젓가락으로 밥을 먹기도 하고 국건더기를 입 안에 밀어 넣기 위한 도구로 사용하기도 합니다.

그래서인지 숟가락으로 밥을 먹는 일은 거의 없습니다.

일본은 도기 그릇이 없고 나무 그릇이 대부분인데 열 전도율이 낮아서 손으로 들고 먹을 수 있어서 국을 떠먹을 필요가 거의 없어져서 쇠퇴한 것으로 보입니다.

또한 일본의 쌀 품종인 자포니카는 차진 성분이 많아 젓가락으로 밥을 뜨기가 더 편하다는 점도 있습니다. 물론 이후 숟가락이 꼭 필요한 요리가 발달하자 중국의 탕츠를 받아들여 일본에선 렌게라고 사용하고 있습니다.

한.중.일 식사예절

식사예절도 비슷하면서도 다릅니다. 한국은 밥그릇이나 국그릇을 식탁에 놓고 떠먹는 것이 예절이며 들고 먹을 경우 상놈 소리를 듣는데,

중국이나 일본은 반대로 밥그릇이나 국그릇을 들고 먹는게 예절이고 식탁에 놓은 채로 먹으면 '개나 바닥에 그릇을 두고 먹는다' 고 한답니다.

한국은 금속그릇이나 도자기 그릇 같은 열전도율이 높은 그릇을 사용하여 들고 먹기 어려운 반면,

일본은 나무 그릇이 발달되어서 들고 먹기가 편한데, 심지어 그릇이 입술에 닿을 때의 감촉과 좋은 각도까지 계산할 정도로 목기가 발달하였습니다.

또 중국의 밥은 푸석푸석하고 잘 흩날려서 들고 먹어야 흘리는 걸 막을 수 있다는 점 등이 원인으로 보여집니다.

우리나라의 상차림 예법에는 수저를 밥과 국의 오른 쪽에 수직으로 놓도록 되어 있습니다

하지만, 일본의 경우 밥과 국 앞에 수평으로 놓습니다.

뿐만 아니라 우리나라에서는 밥그릇과 국그릇을 상에 놓아 둔 채 등과 고개를 구부려 입을 가까이 가져가는 것이 예절입니다.

거꾸로 일본은 허리를 곧게 편 채 그릇을 들어 입에 가져가야 한답니다.

또한 한국은 식탁에 수저를 세로로 놓는게 기본이지만

일본은 칼을 적에게 향하는 방향이라고 싫어하며 가로로 놓으며, 또한 일본은 개인 젓가락으로 음식을 떠서 다른 사람에게 주거나 받지 않는데 사람이 죽고 나서 유골 전용 항아리에 넣는 행동과 비슷하다고 생각한다고 합니다.

중국은 젓가락으로 사람을 가리키는 것이 무례한 행동이라고 하고, 또한 젓가락으로 음식을 찔러 먹거나 두드리는 것도 싫어한다고 합니다

젓가락 매너

일본에서는 개인 전용 젓가락만 사용하는 습관이 있지만, 한국과 중국은 대부분 온 가족이 같은 젓가락을 사용합니다.

일본에서는 음식이 큰 그릇에 담겨 있을 때 지정 젓가락을 사용하며 자신의 젓가락은 다른 손에 잡고 있는 것이 매너입니다.

한편 한국과 중국에서는 큰 그릇에 담긴 음식을 가져올 때 자신의 젓가락을 그대로 사용해도 실례에 해당하지 않습니다.

상대에게 요리를 주는 경우도 마찬가지입니다.

위생을 생각하면 일본식이 좋을지 모르지만 가족과 친구들 사이에서는 한국이나 중국식이 더 친밀감이 들 수 있습니다.

하지만 최근에는 한국이나 중국에서도 위생에 신경쓰는 사람들이 늘면서 일본식으로 접근하는 경향이 있습니다.

일본에서는 아이의 성장에 따라 젓가락 길이를 바꾸는 것이 일반적이지만, 한국과 중국 아이들은 아이가 조금만 커도 대부분 성인과 동일한 길이의 젓가락을 사용합니다.

또한 한국과 중국은 일본처럼 부부용 젓가락 세트를 사용하는 습관도 없습니다.

젓가락질에서 금기시되고 있는 부분은 한중일이 대부분 동일합니다.

반찬 집었다 놓기, 젓가락으로 음식 휘젓기, 젓가락으로 사람 가리키기 등은 한중일 모두 금지하고 있습니다.

'나만의 인문학' 카테고리의 다른 글

| 제2신속대응사단과 제1산악여단 (1) | 2023.01.08 |

|---|---|

| 한.중.일 술문화 (0) | 2023.01.08 |

| 꼬냑 (등급체계) (2) | 2022.12.24 |

| 꼬냑 마시는 방법 (0) | 2022.12.24 |

| 한국인이 가장 많이찾는 위스키 (0) | 2022.12.23 |